辣味呛人

|

林志贞

编者按:

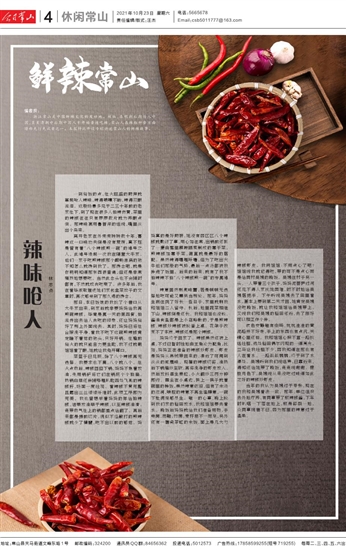

浙江常山是中国鲜辣文化的发祥地。辣椒,在明朝后期传入中国,直至清朝中后期中国人才开始普遍吃辣,常山人在辣椒种食方面堪称先行先试者之一。本报特此开设专栏讲述常山人的鲜辣故事。

一到烧饭的点,灶火旺盛的厨房就窜起呛人辣味,辣得喷嚏不断,辣得双眼流泪。这般场景多见于二三十年前的老家灶下,到了现在很多人怕辣伤胃,菜里的辣椒往往只有廖廖数片就为养眼点缀。那辣味套用鲁智深的话说,嘴里淡出个鸟来。

离开老家在外兜兜转转数十年,喜辣这一口味功夫倒是没有荒废,真不枉是曾有着“八个辣椒煎一碗”的绰号之人。此绰号缘起一次我在隔壁大牛家,他们一家子吃煎辣椒那个酣畅淋漓的劲不知怎么就馋到我了。那馋念吧,就是你明明知道那东西很普通,但还是非常强烈地想要吃。当然此念头也不会随时都有,不然就成贪吃鬼了。许多年后,我在看毕淑敏描述她们家包韭菜饺子的文章时,再次感受到了那久违的馋念。

那日,本已饭饱的我找了个借口从大牛家出来,到家后就非要妈妈给我再煎碗辣椒。毕竟是属一天的第四餐,怕流传出去给人贪吃的印象,还让妈妈烧好了别上外面说去。其时,妈妈已将灶台擦洗干净,看我不吃下这碗煎辣椒肯定睡不着觉的劲头,只好开锅。灶膛前烧火的就只能自力更生啦,我不过就朝姐姐看了眼,她就让我免开尊口。

菜蓝子已见底,除了八个辣椒再无选择。我要求也不高,八个就八个。灶火点燃后,辣椒囫囵下锅,妈妈不急着放油,先用锅铲将它们在锅底个个拍扁。热锅白烟还伴随哔哩叭啦四处飞溅的辣椒籽,场面一度壮观。看辣椒不复完整且露出丝丝缕缕纤维时,此项工序即为完美。我也曾想学着妈妈的样给拍辣椒,结果放油早于辣椒,以至辣椒油滑,连带燃气灶上的锅都差点给翻了。再后来都是提前切片,貌似不经敲打的煎辣椒就少了精髓,吃不出以前的感觉。妈妈真的是好厨娘,她没有因区区八个辣椒就敷衍了事,用心如往常,出锅前还抓了一撮由雪里蕻晾晒蒸制成的霉干菜。煎辣椒加霉干菜,简直就是最好的搭配。虽然辣得嘻哩呼噜,但为了吃出大牛他们那般的气势,最后一点汤都被我拌进了饭里。后来的后来,就有了我不怕辣辣不怕“八个辣椒煎一碗”的专属绰号。

辣意固然刺激味蕾,若是顿顿无选择地吃可能又需另当别论。那年,妈妈生病住院了好长一些日子,家里就剩我和姐姐二人留守。秋后,地里蔬菜相继下山,辣椒倒是还长。我和姐姐也没钱,酱油食盐都是上小店赊帐的,于是煎辣椒、辣椒炒辣椒被轮番上桌。花架子改变不了本质,辣椒还是那个辣椒。

妈妈终于回家了。辣椒虽然还被上桌,不过已暂时性地由主角沦为配角,比如,妈妈正在准备的辣椒炒虾皮。虾皮是妈妈从县城带回来的,凑近了可闻到淡淡的咸腥味。现摘的辣椒切碎,油热后下锅煸炒至软,再将洗净的虾皮放入,然后放料酒生姜粒,小火翻炒三两分钟即行。围坐在小桌边,挟上一筷子就着碗里的稀饭,虽然辣意依旧,但有了米汤的滋润,喉腔的辣意不再生猛肆意,一碗下肚满足感尽生。唯一的心事,晚上轮到我们家的稻田放水,我和姐姐要去看水。晚饭后妈妈就给我们准备用物,手电筒,雨鞋,竹席,麦杆扇不一而足,另外还有一搪瓷茶缸的米饭,面上是几大勺辣椒虾皮。我问姐姐:不用点心了吧?姐姐说我就记得吃,带的可不是点心而是给同村吴嫂的晚饭。吴嫂住村子另一头,一人带着三个孩子,妈妈泥菩萨过河还见不得人家比她困难,时不时地给吴嫂搭把手。下午听说吴嫂去了田里看水,基本上要到第二天才回,她肯定吴嫂没吃晚饭,就让我和姐姐给吴嫂带上。又说我们和吴嫂的稻田邻近,去了刚好可以相互作个伴。

夜色安静唯有虫鸣,坑坑洼洼的黄泥路并不好走,手上的东西也有点沉,关键心里还怕。我和姐姐心照不宣一路找话壮胆,远处稻田偶尔闪现的一道亮光,立马让我壮胆不少,因我知道在那也有人在看水。一路战战兢兢,终于到了水渠处。吴嫂听到我们说话声,已靠近来,得知还给她带了晚饭,连连说谢谢。朦胧月色下,吴嫂说从来没吃过味道如此之好的辣椒炒虾皮。

当年的我认为吴嫂过于夸张,现在的我和吴嫂看法一致。那年,单位组织去外地疗养,有同事带了瓶辣椒酱,下车时叭嗒一下落在地上,瓶身碎裂一地。众同事惋惜不已,因为那里的辣意过于温柔。