见证常山 影响常山

———庆祝《今日常山》创刊十周年

十年去哪儿了

本报编辑部

使命在心,责任在肩。明天,《今日常山》将迎来出刊十周年。十年前的3月12日,《今日常山》这株幼苗顺应时代发展潮流、迎合三衢大地需求,扎根在常山这块沃土之上。

这十年,对于浩瀚的宇宙来说是微不足道的;这十年,对于有着近1800年建县历史的常山来说,只是一个重要阶段;这十年,对于《今日常山》的采编人员来说,是我们的全部。

忆往昔,这十年都去哪了?我们一直都在培植《今日常山》这棵树。从周一报到周二报,从周二小报到周二大报,从周二大报到周三大报;从一张报纸到“一报一刊(《常山通讯》)”,再到“一报一刊一网(常山新闻网)”三大主平台,以及“数字报、数字刊、官方微博、移动客户端”等新媒体新平台……更好地服务县委县政府中心工作、服务常山人民,是我们创新发展的不竭动力,我们的事业与常山的发展同呼吸共命运。

十年来,我们一直都在努力讲好常山故事,传播好声音,传递正能量。常山在奋力追赶、科学跨越,在谱写“好人之城”颂歌、描绘宜居家园范本,在打造“实力工业、休闲城市、美丽乡村”、全面建成小康社会……忠实记录常山经济社会发展的足迹,是我们的光荣使命;为县委县政府中心工作鼓与呼,是我们的工作基点; 涓涓细流汇聚有利于常山发展的一切正能量,是我们的激情所在。

十年来,我们一直都在歌颂真善美,鞭挞假丑恶。报道柚都先锋、推广创新举措,我们责无旁贷“赞先进”;挖掘创业典型、传唱致富之歌,我们与时俱进“赞能人”;发现凡人善举、弘扬最美精神,我们孜孜不倦“赞好人”……我们也以铁肩责任,发挥舆论监督作用,形成正向感召力量。忠实地记录,公正地表达,理性地评说,营造“守信向善、创业图强”的常山发展浓厚氛围,是我们总结过往的基本经验,也是指引我们走向新征程的一盏航灯。

十年前的幼苗,如今虽然还谈不上已经长成参天大树,但是我们可以自豪地说,枝繁叶茂的常山本土多媒体大树已经矗立在大家面前。我们要感谢常山,感谢时代,感谢读者,感谢网友!

“今日常山,见证常山,影响常山。”我们将一如既往在县委县政府的坚强领导和广大读者的支持鼓励下,努力把《今日常山》办成常山市民首选、首读的报纸。

发展历程

2004年3月12日创刊。县委根据《常山报》停刊后的实际,由县委宣传部创办《今日常山》简报,每周五出版,四开四版彩印,每期免费赠阅量3000份。4月,县编委下发了《关于撤销常山报社的通知》(常编〔2004〕13号),根据工作需要,增加县文明办全额事业编制1名,用于负责《今日常山》简报编辑工作。对外使用县委简报办公室名称,在县委宣传部集中办公,工作人员4名。

2005年,每周五出版,免费赠阅量为4600份。11月,根据常编复〔2005〕22号文件,成立《今日常山》采编中心,机构设在宣传部,核定全额事业编制4名,中心主任高配副科级。

2006年,扩为周二报,每周二、五出版,工作人员8名,办公场所迁至县农发办四楼。

2007年,每周二、五出版,工作人员8名。7月,根据常干任〔2007〕30号文件,余国荣同志任《今日常山》采编中心主任。

2008年,每周二、五出版,工作人员11名,办公场所迁至原县人武部3楼。4月,根据常编复〔2008〕6号文件,同意增加《今日常山》采编中心全额事业编制4名。

2009年,每周二、五出版,工作人员18名。7月,县委第46次常委会议专题听取县委宣传部关于 《今日常山》改版扩容工作的汇报。9月底,进行改版扩容周二大报试刊,共4期。12月15日开始,正式扩为周二大报。

2010年,免费赠阅量5000份,工作人员24名。4月,根据常干任〔2010〕13号文件,徐良其同志任常山县新闻中心主任,余国荣同志任副主任,免去其《今日常山》采编中心主任职务。6月,根据衢市编委〔2010〕22号文件,同意常山县新闻中心机构规格确定为相当于正科级。9月,根据常委办〔2010〕88号文件,县新闻中心负责“一报一刊一网”,内设办公室、编辑部、新闻部、发展部4个职能部室,核定20名全额事业编制。

2011年,《今日常山》 免费赠阅量为10000份,从县委宣传部接办《常山通讯》,免费赠阅量为3500份,办公场所迁至大街59号。6月,根据常委〔2011〕21号

文件,决定建立中共常山县新闻中心党组。6月,根据常干任〔2011〕15号文件,徐良其同志任常山县新闻中心党组成员、书记,余国荣同志任党组成员。7月,根据常干任〔2011〕65号文件,管必升同志任常山县新闻中心副主任、党组成员。

2012年1月,《今日常山》改传统报样为瘦报,实行四个版面全彩,并推出数字报,免费赠阅量15000份。《常山通讯》实行改版,免费赠阅量5000份。7月,《今日常山》改为周三大报,每周二、四、六见报。9月,根据常干任〔2012〕44号文件,免去管必升同志的常山县新闻中心副主任、党组成员职务。12月,根据浙网信办〔2012〕2号文件,同意建立“浙江在线常山支站(常山新闻网)”,测试版上线运行。

2013年,《今日常山》改为全彩瘦报,《常山通讯》推出数字刊,浙江在线常山支站(常山新闻网)在4月份正式挂牌上线运行,正式实现“一报一刊一网”三大主平台的构建。同年,推出《今日常山》移动客户端、官方微博,实现“数字报、数字刊、官方微博、移动客户端”四大新媒体建设。

我与《今日常山》·采编人员

祝福明天

童旭

“土狗”是我大学时一特好的闺蜜。大四那年,她报考广院研究生,因为英语太烂,没上。毕业后她进了当地一家报社工作,有阵子没日没夜地 加班,可她不嫌累,用她的话说,“已经做好了随时为新闻献 ‘身’的准备”。

工作一年后的某天夜里,她打来电话,我俩胡诌乱侃起来,那时她已不再是名记者,就职于一机关单位,朝九晚五。她说,最怀念的还是那段在报社的日子,那些青春的陪伴会永远记得。

2012年10月,我来县新闻中心不久。有天晚上和前辈一起去采访一对走过七十年“白金婚”的老夫妻。

屋子灯光昏暗,但斑驳的墙壁上两人的黑白合照依旧光亮。告别前,我们想为两人再拍张合照留作纪念,陈老爷爷因为上了年纪,口齿有点不清。拍照前他用手指了指老伴张奶奶的头。我们还没反应过来,却见张奶奶戴着一顶蓝色的针织帽蹒跚着从房内走了出来。两人会心地那一笑,似乎让我看见了七十年的风风雨雨和相濡以沫,满心感动。

文章见报后,难得再见两位老人。有天,陈老爷爷突然出现在我办公室,手里攥着一团用餐巾纸包裹着的黑芝麻糖和一封信,信中“感谢”两个字尤其醒目。他说,“年轻时拍照的机会不多,没想到老了还能有这份报纸作纪念,谢谢《今日常山》!”我想,那是我迄今为止吃过最甜的芝麻糖了。

是的,原来,我们拥有的比想像的还要多。 工作一年后,我被调入编辑部,接踵而至的挑战着实让人有些措手不及。老同事离职前曾笑着说,“刚开始不失眠几天是不正常的。”果真应验!但我深知大部分的焦虑其实都源于对自己在新岗位上的不自信。只有用心学习,才能解决实际问题。随着不断“消化”新的节奏和知识,在单位领导和同事的帮助下,磨合期比预想的要短。尽管每一天都可能会有新的问题出现,但我相信这是激励我们前进的动力,有苦有甜,才是成长的真正滋味。而见证我们成长的,她叫《今日常山》。

是的,明天她十岁了。

一个转身,她记录了十年不同的人,不一样的故事。新闻转身离去,生活仍在继续,这一天,让我们共同祝愿,为了美好的明天。

我与《今日常山》·读者

三件事,十年情

严克昌

十年前的3月12日,县委工作简报 《今日常山》创刊,从此,我与她结下不解之缘。1996年,我从机关的工作岗位上退休,2004年到2014年十年间,正是我从“古稀”之年步向“髦耋”之年的阶段。因为我喜欢动动笔,所以也很喜欢报纸,至今,我收藏的一千多期《今日常山》报纸,一期不缺、整整齐齐地放在我的书房里。可以说,《今日常山》是我晚年生活中的良师益友。

与《今日常山》的情缘,可以从以下三件事上得到证明。

第一件事,积极写稿。退休以后,我较长时间在原单位里协助文字工作,并负责主编《常山县工业志》一书,有了较多了解工业和经济贸易信息动态的机会。同时,因为在县老科协担任副秘书长、局关工委任秘书长,所以就积极向《今日常山》投稿,也得到了编辑们的支持,频频见报。2004年到2008年,共刊登稿件128篇,年均超过25篇,作为一个退休人员,实属不易。

第二件事,宣传集邮。“常山集邮”在省、市均有一定影响,为了有效扩大对集邮的宣传,县邮政局与《今日常山》达成协议,不定期刊登集邮知识和信息。我担任县集邮协会副会长,并且是惟一撰稿人。于是,一篇篇有关邮票知识、集邮方法、集邮活动的稿件,在《今日常山》逐步亮相。2007年到2009年,共见报的集邮文章50篇。如此宣传力度,对扩大集邮宣传、弘扬集邮文化起了一定的积极作用,得到了省、市邮协组织的高度评价。我县集邮协会多次被评为省、市先进集体,我个人也被评为全国集邮先进个人,受到表彰。

第三件事,认真评报。为了全面提升办报办刊质量和水平,接受社会各界监督,进一步增强报刊的可读性,《今日常山》从2012年6月起建立评报制度,聘请了一批具有较高的政策理论水平,语言文字表达能力强的热心读者为评报员,我也是其中之一。至今,21个月过去了,我做到按期读报、每期必评、从未缺评。在肯定办报质量前提下,“找毛病”、“寻问题”、“提建议”,按期写出评报意见。据统计,2012年6月起评报以来,共写出10万多字的评报意见,尽了自己的微薄之力,也得到了报社的好评,两次被评为优秀评报员。

光阴如流水,弹指十年间,一晃已成过去。在今后的岁月里,我将在有生之年,不遗余力,继续为《今日常山》读报、撰稿、评报,发挥余热,尽洒晚霞。

我与《今日常山》·通讯员

我想写上一辈子

叶健

昨日的孤独与惆怅,

如一杯苦咖啡,

而你的出现,

却给我的生活融入点点的甜……

从小就爱练笔,每天如果不写点什么,就觉得浑身难受,就好比明天就会失忆,只能靠那雪白的纸留住身边的琐事一样。写归写,但从未在什么报纸上发表,一来觉得自己写得不够好,二来觉得我写的文字仅仅是自己迷失方向时的风向标。

与《今日常山》相识,是在两年前。第一次见面的情景依然历历在目。那天是我第一次来单位上班,一开门,便看到一份《今日常山》懒懒地躺在地板上,后来才知道那是阿姨每日从门缝里塞进来的。坐到位置上,什么事也没做,我便情不自禁地读起来。似乎那是一种旧相识,放在手心,不愿舍弃。之后每期的报纸,我都会按时阅读,这仿佛是上班前一次信息的搜集和心灵的洗涤。张爱玲《半生缘》中写道:我要你知道,这个世界上有一个人会永远地等着你,无论在什么时候,无论你在什么地方,反正你知道,总会有这样一个人。而我想说,这个世界上有一份报纸会永远地等着你,无论在什么时候,无论你在什么地方,反正你知道。读《今日常山》已渐渐成为一种习惯,我想,是一辈子都“戒”不了的习惯。

与《今日常山》相知,是从投稿开始。最喜欢“柚都文艺”,里面那些活泼可爱的文字,每一次都让我心动。最后,我鼓足勇气,决定投稿,当时的编辑叫祝雅斌,虽然我投的稿件一直没有被录用,但她一直鼓励我。后来,我的稿件一并转给了一个叫黄马强的编辑,不久第一篇录用稿件诞生了,那是去年3月2日,我发表了第一篇文章 《手工面里的历史味》,记得当时激动地快哭了,只是盯着报纸,说不出话来。直到现在,我都很 感 谢《今日常山》的所有 工 作人员,因为这篇文章的发表,给我带来了巨大的勇气和写下去的信心,也为我之后在《衢州晚报》等地投稿奠定基础。

之后,便是“相恋”,我拼了命地写作,只要有感而发,哪怕工作后再累,我也依然坚持。编辑也热心地给我修改、建议。我投的稿件,就像一封封“情书”,报社也偶尔给我回应,这样一来一往,似乎要比过鲁迅与许广平的《两地书》。即使是躺在病床上,也不忘让老公给我捎上一份,静静欣赏。现在读《今日常山》,是带着感情,更带着牵挂。

今年是《今日常山》创刊十周年,编辑让我写一篇文章,写着写着,眼眶就湿润了,张爱玲的小说《半生缘》续写了半辈子的缘分,但我与《今日常山》,却想写上一辈子。

我与《今日常山》·新闻当事人

报道让我的生活有了转机

汪勤有 口述 实习生 姚灵萍 整理

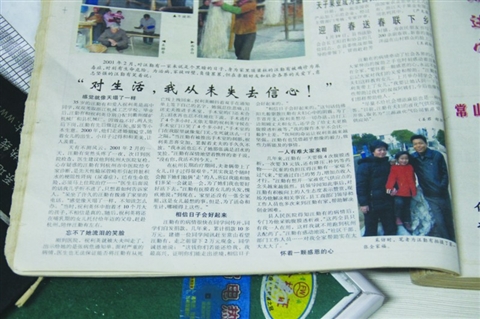

【新闻回放】2006年1月24日,本报以“对生活,我从未失去信心”为题对汪勤有不幸患上尿毒症,时刻有生命危险,他却用坚强乐观为有限的生命写上感人一笔的事迹作了报道。

【后续故事】我的故事在《今日常山》报道出来之后,受到社会各界广泛关注。我的病情很快在我的同学间传开,同学们自发捐款,几年来累计捐款10多万元。建德一位同学赶来看我,走之前留下2万元。这位同学诚恳地说:“这钱你们若能还给我,我最高兴,证明你们走出逆境,相信日子会好起来的。”“相信日子会好起来的。”这句话驱散了我们夫妇心中的阴霾。

2007年1月20日,在县委、县政府领导和县工商局等部门帮助下,我经营的“液化气公司紫港爱心供应站”开张,家里有稳定的收入了。

为了节省开支,我妻子祝利英想尽一切办法,边打工边照顾我和女儿。妻子中午回来给我做饭,忙的时候还帮忙送液化气,挺辛苦的。随着我身体好转,妻子也不用专门在家照顾我,现在在一家保险公司上班,还是业务骨干。

我每次只有走进病房做透析的时候才意识到自己是个尿毒症病人,一走出医院就觉得和正常人没两样。按要求,我每周一三五上午到县人民医院做血液透析。要是三天没去医院做透析,脸就会肿得比较吓人。

以前没有医保一年医疗费要12万元。现在政策好,部分医药费能报销,我上个月花了3000元不到。看病的钱花得少了,女儿读书、家里各项开支基本能保持收支平衡,不需要四处借债,生活越来越好了。2010年,我一家搬进90多平方米的经济适用房,对生活更加有信心了。

我知道靠做透析维持是治标不治本的,但目前没有经济条件做换肾手术。现在准备存钱,等以后有钱了就去换肾,彻底摆脱病魔的折磨。换肾成功了,我要大干一番事业,用实际行动感谢社会各界好心人的关心!