改革,从这里起步

记者 徐功富廖志良刘科雅

招贤镇五里村距县城约20公里。这里环境优美,村容整洁,新屋林立,民风淳朴;全村2648人口,人均年收入在1.6万元左右。人们在这里安居乐业,过着幸福和谐的生活。然而,40年前,这里却是个出了名的“讨饭村”,是敢为天下先的改革精神让五里人从讨饭走上小康路。值此纪念改革开放40周年之际,让我们一起回望这个被誉为“浙江小岗村”的创新之举———

从招贤镇五里村委会办公室出来,直走三四十米弄堂,右拐再走50余米,便是刘舍岩(原五里大队第10生产队队长,已故)的老屋。跨进大门,一方天井呈现在眼前,里面潮湿,上方是堂前,堆放着一些杂物,还有两辆儿童玩具车。

“40年前,堂前中央摆放着一张八仙桌,我们就是在这里商量、讨论分田地的事。”今年71岁的刘柏林用手示意出八仙桌的位置。

“是啊,那天晚上的会,开得非常顺利,大家的愿望都很迫切,一提出分田到户,没有一个人反对。”今年74岁的刘渭祯接过话头说。

40年前,他们正当壮年,作为分田到户的亲历者,此情此景,仿佛让刘柏林、刘渭祯等人回到了1979年的那个晚上……

他们迈出了具有历史意义的第一步

“那天晚上,我们跟往常一样,来到刘舍岩家里查看工分账簿。”刘柏林说,核对工分,是当时在生产队时每天都要做的事。大家来了以后,也是有一句没一句地闲聊着,几个男人坐在一起喝着茶、抽着烟,神情非常懒散,氛围也很低沉。除了工分,他们其实并不关心其他的事,虽然正值春耕备耕时节,但地里的庄稼长势如何、明日应该做什么……这些仿佛跟大家并没有多大关系,因为,反正队长会派工的。

刘柏林共4兄弟,早早地分了家,老母亲跟着他过生活,家中5口人吃饭,分田到户前,穷得叮当响,要靠母亲、老婆外出讨饭才能维持。刘柏林所在的五里大队第10小队,当时已经分成了3个“小小组”,他是乙组组长,组里共有13户。

谈话期间,忽然有人说了一句:“要不,我们把田地分了吧。”

这句话,就像一枚定时炸弹,堂前忽然安静了下来,静得吞一口唾沫的声音也能听得到。但是,这种安静只保持了几秒钟,接下来,大家就像炸开了锅,一下子来了精神。现场没有一个人反对,大家马上讨论怎么分的问题。很快,大家就达成了一致意见,对各自分到的田地都没有意见。

就这样,第10小队成了那个首先尝试“吃螃蟹”的小队,他们艰难而勇敢地迈出了具备划时代意义的第一步:包产单干。

在纪念改革开放20周年的日子里,《今日浙江》 第二期刊登了一篇报道———《浙江的“小岗村”》。记述了五里村在19年前率先在全省实行家庭联产承包责任制的过程,并写道:“省有关部门在整理纪念改革开放二十周年的资料时,才知五里村是十一届三中全会后,我省最早实行大包干的村。”

“我家分到1亩旱地,我都种了麦子,还记得麦子的品种是‘高山7号’。”刘柏林说,到了收获的季节,同一块地麦子收成一下子从500多斤提升到1000余斤,这么高的产量,让大伙心里都乐开了花。

借实行生产责任制,

分起了“小小队”

“这些事,我们都是偷偷做的。”刘渭祯坦言,对于分田地这件事,大家是既开心又害怕的。

大家为什么会有这么矛盾复杂的心情呢?

一方面,大家都十分厌倦了每天“队长东头叫到西头,等齐社员点人头;一帮人马到田头,时间误了个把钟头;锄头当凳头,干活没劲头; 一年苦到头,收入仍然没花头”的日子。“每个队组里,总会有个别调皮的人,他们天天‘磨洋工’,严重影响了集体生产的积极性。”刘渭祯告诉记者,到后来,五里人日子越过越穷,最基本的温饱都不

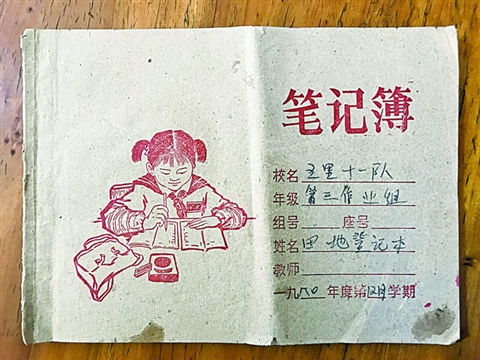

能解决了,老人、妇女、小孩只能出去讨饭, “讨饭村”的名号也是这样得来的。那么,人们为什么这么害怕搞分田到户呢?因为过去的教训太深刻了。1955年,农业合作化运动大发展,各地普遍建立了农业初级合作社。刘渭祯、刘柏林等人也早早地将家里的土地和农具入了社,成为入社积极分子。6月初,县里召开全县干部大会,传达中央《关于整顿和巩固农业生产合作社的通知》以及省、地委精神。指出:“由于建社过快,工作粗糙,出现了一些问题。”“要求对农业生产合作社进行一次大整顿。”常山县委遵照省委提出的“全力巩固、坚决收缩”方针,要求“生产实在搞不下去的社要坚决迅速地全部转组或单干。”大家虽然不十分明白上面的意思,但既然是中央下文件了,就必须坚决执行,于是几位队长都老老实实地整社去了。通过整社,常山县初级合作社由324个减少至216个,入社农户由10679户减少至5861户。12月份,县里又召开干部大会了。这次大会是传达贯彻中央新的精神,批判“坚决收缩”方针和“右倾保守思想”,重新动员农民入社。刘舍岩、刘明荣(原五里大队第5小队队长)等人这下又懵了。但懵归懵,还是又老老实实地发展合作社去了。到了次年2月,常山县农业初级合作社又猛增至346个,入社农户11479户。后来,又出现了“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”观点。人们对这些做法稍有不满,即挨批挨斗,搞得大家“白天斗别人,晚上想自己”,人人自危。上述这些历史,刘明荣、刘舍岩、刘渭祯等人都经历过,他们怎会不知其中的利害关系?但是,“肚子并不像脑袋那样听话”,饿了就要叫。为了能够活下去,1979年春,刘渭祯他们打了个“擦边球”,借实行生产责任制,分起了“小小队”。五里村开创性的做法,得到政府的肯定“最早开始分田分地的,是第5小队跟第10小队。”在69岁的刘庆元家中,他找出了当年分田地的登记本,他一边翻看数字,

一边回忆。

他说,虽然暗地里分着“小小队”,但表面上还是集体出工、集体收工。到了1980年春耕时,刘明荣把大伙召集到一起,“开除党籍,要劳改、枪毙我一人去,田一定要分,我一个人死了,全村人能活下去就行了。”刘明荣的话有点悲壮,但把此时大家要分田单干的强烈想法都体现了出来。当天下午,5队的17户人家飞快地把近百亩田给分了。

“饿死不如坐牢。”今年70岁的刘丙福说,队长的话也是大家的想法,“实在不行,我们再并回去。”不管上级同意不同意,也不管哪块田好哪块田差,只要能分到田。几天后,他们又将队里的耕牛和农具也分了。其他几个生产小队把5队、10队的做法看在眼里,悄悄地也把田分了。

夏收时,那粮食也不知从哪里来的,晒谷场上堆满了,农民家里堆满了。略一计算,稻谷每亩产量由原来的300余斤一下子提升到700余斤,这么大的丰收让全村人震惊,人们相互祝贺,脸上堆满了久违的笑容。

他们就这样半明半暗地干了两年,实践证明,五里村的做法是对的。1981年4月,中共中央办公厅发出[1981]14号文件,纠正了不准搞包产到户的做法。

“我们悬着的心,终于放了下来。”刘庆元说,得到这个消息的时候,他们正在鲁士祠堂参加棉花会议,消息一传出,整个会场都沸腾了。8月16日至25日,中共常山县委召开公社党委委员以上的干部会议,总结和肯定了五里公社联产到劳、包产到户的做法和经验。五里村这一具有开创性的做法终于得到了县委和县政府的肯定。

1981年底,常山县全县2903个生产队有97%确定了多种形式的联产计酬责任制,其中有90%实行了大田包干到户责任制,成了在全省率先基本完成家庭联产承包责任制的地区。

农村家庭联产承包责任制,是指生产者通过经济合同承包完成最终产品,并按照实现产量或产值获得劳动报酬的一种生产责任制。其形式大体可分为两种:一是以一个作业组或生产队为承包单位,所得劳动报酬按某种预定办法在该集体内进行分配。如联产到组责任制、“三包一奖”责任制。二是以一个农户或劳动者为承包单位,所得报酬直接归这个农户或劳动者。如联产到户责任制、包产到户责任制等。用农民的话说,就是“交够国家的,留足集体的,剩下全是自己的。”

家庭联产承包责任制的实行,分离了所有权和经营权,其收益分配明确划分,大大刺激了农业总产出和剩余产品的增加,增加了农户的财富,农民的生活大幅改善,温饱问题逐步解决。

1982年,全国的农业产值创造了历史新记录,粮食增产的绝对数和增长率大幅飙升,第一次出现了卖粮难的情况。农业经济以惊人的速度发展。

五里村的农民富起来了,全国大多数地区的农民生活变好了。他们从心底里感谢党,感谢党的政策英明。

今非昔比,

村庄变化天翻地覆

“跟40年前相比,村里的变化可以说是天翻地覆了。”今昔对比,刘渭祯感慨万千。

刘渭祯学了一手木工手艺,分田到户前,天天要去队里挣工分,他的木工活儿几乎用不到。分田单干后,自家农活可以自由安排,农闲的时间就到附近几个村揽些木工活,贴补家用。才过了五六年,刘渭祯家里就渐渐充裕起来,并有了一点小积蓄。1986年,刘渭祯亲手造起了他人生中的第一幢房子。

改革开放的春风,让五里整个村都活了起来,许多青年踏上了外出打工的路。刘渭祯的儿子刘小东,就是打工青年中的一员。1993年,19岁的刘小东去了深圳,从事服装行业至今。“看着小两口的生活越来越滋润,我们两老心里也开心。”刘渭祯说,2009年、2010年,他们家先后在村规划区内造了两小楼房,一幢三层半,一幢二层半,面积都是100余平方米。“去年,儿子还购置了一辆小汽车呢。”说到这里,刘渭祯开心地笑了起来。

像刘渭祯一样,五里村民的住房条件有了大变化。五里村委会主任刘剑飞的手机里,有一张多年前拍的村貌图,那时候,村里大多还是矮墙瓦屋。如今,走进五里村,宽敞的村道两旁,幢幢新房林立,许多村民都建起了别墅般的小洋房,甚至还有一家,四兄弟合建了一幢七层楼,并装起了电梯。

多年来,五里村民始终传承着这种勇于改革创新的精神。办厂、开店、发展民宿的人,不在少数,有的甚至成为行业里的龙头老大,资产千万上亿的,有10多位。

今年46岁的村民刘小芳,就是众多敢闯敢拼的创业者之一。10年前,他到温州从事服装业,后来,又到杭州开了服装店。两年前,他回到了村里,与妻子汪秀芳一起办起了服装厂。刘小芳说:“厂子虽然不大,年产值一百多万元,但是,回家总比外出打工好。一方面可以照顾年迈的父母,另一方面也可以为村集体经济作一点贡献,为村民提供50余个就业岗位。”

近日,记者在村里采访时,他们正忙着家家户户安装自来水。五里村书记刘月富介绍,除了农村饮用水工程,目前村里正在施工的还有沿江公路工程,预计年底可以完工。这些年,许多国家级重点项目落地五里村,如天然气管道、油气管道;杭金衢、黄衢南高速等项目,其中,五里高速枢纽成为浙江省第二大互通枢纽。因为众多的重点项目,五里村为此作出了重大贡献,大部分土地被征用了。

“当初,我们并不是要跟政府对着干,明明知道犯错误,还要分田地,只是想脱贫,想要维持生活。”回想40年前的生活,刘渭祯感慨万千,忍不住抬手擦了擦湿润的眼眶,随后,他又破涕为笑,“现在好了,虽然我家的田地基本被征用了,但是我们夫妻俩每月的失土农民保险就有3500多元,感谢党的英明决策,我现在的晚年生活幸福快乐!”