墨宝增添溪上民居文化气息

特约撰稿人林华/文 王海福/图

招贤镇溪上村是个典型的山区村。这里的山特别绿,天特别蓝,环境格外优美,更让人感兴趣的是村里那么多的古民居,彰显着该村具有浓厚的文化气息。

十二座老房子,最早的已二百多年

溪上村的老房子很多,其中解放以前建造的有十二座。

这些老房子基本是用很薄的青砖砌的墙,墙内空斗,填着泥土,墙角和门框用石料做成。这些古老的房屋,最早的已有两百多年历史,如村民徐火生居住的徐氏大宅,建于清乾隆年间,距今已有二百三十余年的历史。这座古民居的特点是,马头墙层层跌落,额枋、雀替、斗拱上的木雕姿态各异,形象生动。该房共有十四间,最小的边房仅十来平方米,以前为下人居住,最宽敝的有二十多平方米。

徐氏祖宗是大户人家,在当地颇有名气。祖上有几十亩薄田和几十亩山林,世代勤俭持家,谨慎经营。该房屋建成后历经数代,代代精心维护,及时修缮,因此至今仍保持较完整的状态。

据现任村会计老徐回忆,这座最古老的民居较大的维修有三次。第一次是他的曾爷爷,即徐火生的爷爷徐庆尧(1859年———1941年)于一八八八年左右进行过一次大修。房子经历了百余载的风雨,门窗、椽木、瓦片等有所腐烂。当时雇了两个木匠、三个泥水师傅以及七八个小工,通过十多天修缮,既保持了原来的风貌,又有了崭新的气氛。第二次维修是在一九三八年左右,当时的房子主人是徐占芳(1891年———1958年)。第三次维修是在一九九八年。一些老人说:“老房子只要爱护好,管理好,隔几十年大修一次,可保持数百年也没有问题。”

老屋门顶墨宝,印证着浓厚文化

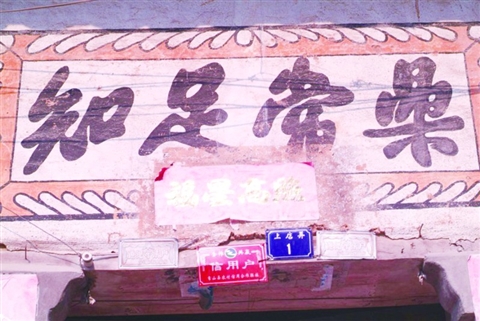

溪上村许多老房子大门顶上都写有“胸怀朝阳”“紫气东来”“知足常乐”等匾文。这些字大多每个三十厘米见方,笔酣墨饱,颜筋柳骨,有的笔走龙蛇,刚劲有力,墨彩淋淳,潇洒奔放;有的笔力遒劲,笔笔生风。

溪上村历代重视文化发展,徐氏大宅是传播文化的中心。早在清光绪年间,徐氏大宅每年都要组织少年儿童研习文科,练习书法。只要家境尚可的人家,都会将孩子送过去参加这一文化活动。

每年春秋两次文化活动由徐家长辈牵头,每次三天左右。期间,凡有兴趣参加文化活动的孩子,每天早上过去,晚上回家,中餐和晚餐可在徐氏大宅用餐。活动的内容是书法、作文和认写生字等。活动结束都要进行比赛,请私塾先生批文评分,前三名由徐家奖给书包、毛笔等。文化活动也会结合一些娱乐活动,如每天规定一个时辰躲猫猫或爬树比赛等。

说起溪上村古民居的特色文化,三位已故老先生最让村民称道。

徐占芳,系徐庆尧的二儿子,是清代末年秀才。他六岁开始练书法,专攻柳体,十岁时书法出众。村民若需立个字据等,都请他执笔;谁家建了新房,大门顶上的匾文也由他代劳;春节,更是他忙得不可开交之时,几乎家家都请他写春联。他的字取匀衡瘦硬,追魏碑斩钉截铁势,点画爽利挺秀,骨力遒劲,结体严紧。据说,徐占芳的书法,在当时县城东门数乡堪称第一笔。

徐乃超(1920年—2009年),系徐占芳儿子。他上世纪三十年代就读于上海政法大学,毕业后在青田县工作,曾任青田县民政科长,解放后调到衢师教书。

徐乃超的书法与父亲比,有过之而无不及,在当时衢州教育界堪称一绝。但他为本村留下的墨宝不多,有时回老家,偶尔应邀为乡亲写写对联。

徐乃知(1923年—2004年),也是徐占芳儿子,从小酷爱书法,虽然小学未毕业,可是凭着刻苦钻研的精神,从七岁开始几乎每天要练写数千字,每年要用掉好几支毛笔。有一次,母亲叫他到地里拔几根大蒜,他却拔了一大把芹菜,并非他不识大蒜,而是他脑子里在构思刚才练字的笔锋及运笔的要领。他留下的墨宝,既有颜体楷书结构方正茂密、笔画横轻竖重、笔力雄强圆厚、气势庄严雄浑之特点,又有柳体中的棱角分明、骨力刚劲、疏朗开阔、清秀方正之特色。目前村里古民居上的匾文,大多是徐乃知的墨宝。